山本伸一は、前年の一九七八年(昭和五十三年)七月三日、男子部歌「友よ起て」を作詞・作曲して、後継の青年たちに贈った。

〽広布のロマンを 一筋に

打てよ鳴らせよ 七つの鐘を

やがては誉れの 凱歌の世紀

花に吹雪に 友よ起て

その歌詞にあるように、「七つの鐘」は鳴り響き、今、学会は「凱歌の世紀」をめざして、新しい旅立ちの朝を迎えたのだ。

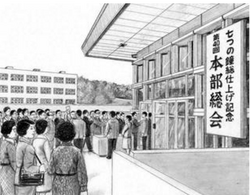

五月三日――五月晴れの空のもと、「七つの鐘」の総仕上げを記念する第四十回創価学会本部総会が、東京・八王子市の創価大学体育館で行われた。参加者は皆、新出発の祝賀の本部総会であることはわかっていた。しかし、誰もが心のなかで、一抹の寂しさを拭いきれずにいた。“これから学会は、どうなってしまうのか”との思いも強かった。

開会は、午後二時である。この総会には、法主の日達をはじめ、宗門僧の代表も出席することになっていた。伸一は彼らを迎えるために、午後一時半前から新会長の十条潔らと創価大学の玄関前に立った。やがてマイクロバス、乗用車が到着し、僧が降りてきた。

「ようこそ、おこしくださいました!」

伸一はモーニングに身を包み、丁重にお辞儀をし、僧たちを迎えた。しかし、多くはあいさつもせず、無表情に、傲然と通り過ぎていく。なかには、したり顔で一瞥し、冷ややかな笑いを浮かべる者さえいる。

伸一の脳裏には、悪僧の冷酷な仕打ちに苦しんできた学会員の悲痛な顔が浮かんでは消えた。今回、自分が身を引くことで、宗門が言うように事態が収まるなら、それでよいと彼は思った。

守るべきは誰か――健気な学会員である。最愛の同志である。尊き仏子たちである。

そのために自分は盾になり、犠牲にもなろうと、彼は心を定めていたのである。

決定した心には、勇気の太陽が昇る。

〈小説「新・人間革命」〉 大山 六十一を読んだ感想と決意 島幸弘

創価学会は当時は、宗門外護の立場であった。宗門とは「日蓮大聖人の正報正義を正統に継承している」と言う定義がある。宗門が宗祖大聖人の仏法を否定しても外護するなどという事はあるはずもない。宗門は数々の失態をひた隠してきた。また創価学会が現代の世界広宣流布への布石の戦いに対して難癖をつけてきた。末法の世の様相を呈しており、双方が謙虚に大聖人の仏法の原点に立ち返るべきであったと思う。創価学会は御書根本に展開しているが宗門は「僧が上、在家は下」と明確に大聖人の本義に違背している。当時の創大体育館での双方の態度がすべてを物語っている。勘違いも甚だしい!。この歴史の流れの時に私自身が今世を生きていたことに強く誇りと責任を感じている。